Легендарная крылатая пехота еще не сказала своего последнего слова, а её суворовская способность «Удивить и победить!» врага еще даст о себе знать

Источник изображения: соцсети

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, введение должности заместителя командира по тылу в батальонах ВДВ, о котором стало известно от источников в Минобороны, продиктовано опытом специальной военной операции (СВО).

«СВО показала, отметил эксперт, что батальоны часто действуют в отрыве от основных сил полка. «Для них нужны дополнительные боеприпасы, продукты питания, оснащение, амуниция и многое другое. Усложняется и логистика доставки всех этих материальных ценностей. Исходя из этого, становится ясно, что вопросы снабжения надо решать на более высоком уровне. По этой причине, я считаю, введение новой должности оправдано. Важно, что решение родилось в ходе специальной военной операции, значит, оно продиктовано жизнью», — резюмировал Литовкин».

Введение указанной должности в штат батальонов ВДВ далеко не единственное, что требует пересмотра с учетом опыта СВО.

Концепция Воздушно-десантных войск в целом также нуждается в глубоком переосмыслении. С учетом как опыта нынешней войны, так и недалекого будущего военных конфликтов.

Как-то так получилось, что очень художественно расписанная еще в советском кинематографе тема ВДВ, в реальной жизни выглядела несколько иначе.

Причем уже очень давно.

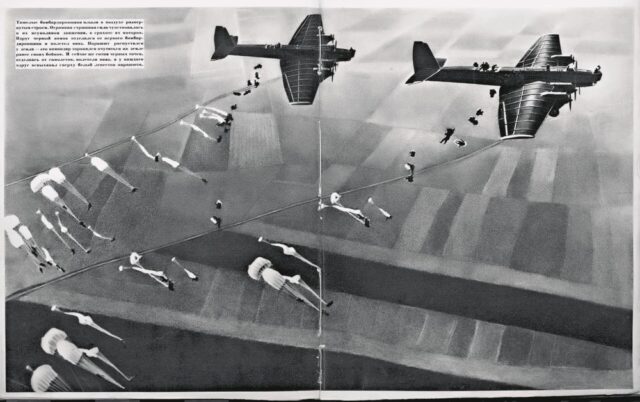

Грандиозные воздушные десанты практиковались в РККА еще до Великой Отечественной войны. И действительно производили неизгладимое впечатление на потенциального супостата. Например, на больших Киевских маневрах 1935 года.

«Двое парашютистов при приземлении погибли, но остальные, освободившись от парашютов, готовы были вести бой, так как прыгали с личным оружием — карабинами и пистолетами-пулеметами Дегтярева образца 1934 года (ППД). Рядом с десантниками на парашютах опустились упакованные в специальные мешки ручные и станковые пулеметы и (в разобранном виде) безоткатные 76-мм батальонные пушки Курчевского.

Рота парашютистов захватила аэродром — и на нем один за другим приземлились 60 ТБ-3 4М-17 из 15-й и 18-й тяжелобомбардировочных авиабригад. Из них выгрузился посадочный десант — прибывший на кораблях 57-й, 58-й и 59-й тяжелобомбардировочных авиаэскадрилий 15-й бригады 43-й стрелковый Краснознаменный полк 15-й стрелковой Сивашской Краснознаменной дивизии и доставленный 69-й, 70-й и 71-й тяжелобомбардировочными авиаэскадрильями 18-й бригады 90-й стрелковый Краснознаменный полк 30-й Иркутской Краснознаменной и ордена Ленина стрелковой дивизии имени ВЦИК (всего 1765 человек). От смонтированных между стойками шасси ТБ-3 подвесок отцепили технику мотополка 3-й авиабригады — пикапы ГАЗ-4 (со срезанным для уменьшения габарита верхом кабины), легкие бронеавтомобили Д-8 и малый танк Т-37, — а также 45-мм противотанковые пушки образца 1932 г.

Вся операция по выброске 1 188 парашютистов с карабинами и лёгким автоматическим оружием, переброска по воздуху и высадке 1 765 бойцов и командиров 43-ro и 90-го стрелковых полков с легким автоматическим оружием, 29 станковыми пулемётами, а также двух артиллерийских батарей, одного танка и нескольких легковых и специальных машин была проведена организованно по графику за один час 50 минут».

Однако в ходе самой войны воздушный десант, по своему прямому назначению, за исключением нескольких проблемных эпизодов, крупными силами в составе дивизий и корпусов, практически не использовался. А личный состав ВДВ, в своей основной части воевал в составе пехоты.

Причиной тому стали как серьезные сложности с прорывом ПВО противника большими группами тихоходных транспортных самолетов, так и почти неразрешимые проблемы со снабжением крупной войсковой группировки в глубоком тылу врага.

Еще более показательным в этом плане оказался опыт наших тогдашних союзников – англосаксов, которые также стремились использовать массированные воздушные десанты для получения решающих стратегических преимуществ.

В частности, десантирование трех воздушно-десантных дивизий в ходе операции «Оверлорд» (высадка в Нормандии в июне 1944 г.). с оперативно-тактической точки зрения оказалась весьма сомнительным мероприятием. Парашютисты были разбросаны на большой площали и легко уничтожались противником. А некоторые подразделения и вовсе упали на голову немцам в буквальном смысле слова и были расстреляны практически в упор.

«В ночь на 6 июня 1944 года союзники под прикрытием массированных ударов авиации высадили парашютный десант: 6-ю британскую воздушно-десантную дивизию, и две американские дивизии. После 24-х часов под контролем штаба 101-й дивизии было только 2500 человек из 6000. Силы 82-й дивизии собрались в Сен-Мер-Эглиз, но большие отряды войск оказались изолированными к западу от Мердере, некоторым пришлось держаться несколько дней. Многие продолжали скитаться и сражаться за линией фронта до пяти дней. Большинство объединились в небольшие группы, возглавляемые офицерами (в том числе батальонными командирами) и унтер-офицерами, многие группы представляли собой сброд из различных частей. Историки ВВС отмечают, что несколько сотен парашютистов, оказавшихся в ходе операции рассеянными без организации вдали от зон высадки, несмотря на их доблесть и стойкое сопротивление, были «быстро уничтожены» небольшими, но сплочёнными немецкими частями. В августе 1944-го были подведены итоги потерь: 101-я парашютная дивизия потеряла 1240 человек (182 убитых, 557 раненых и 501 пропавших без вести), 82-я парашютная дивизия потеряла 1259 человек (156 убитых, 347 раненых и 756 пропавших без вести)».

Еще более печальным итогом закончилась десантная операция союзников «Маркет Гарден», которую сами англосаксы оценивают как свой крупнейший военный провал.

«В ходе операции была произведена одна из крупнейших за всю историю высадка воздушного десанта. Данная операция является крупнейшим провалом союзников за всю войну и последней крупной победой Вермахта. 17 сентября 1944 года с разных взлётных полей для выполнения плана «Маркет Гарден» в воздух поднялись 1344 транспортных самолета, 491 десантный планер (при соответствующем числе буксировщиков), 1113 бомбардировщиков и 1240 истребителей. Вторая волна, стартовавшая на следующее утро, насчитывала 1360 транспортников и 1203 планера с буксировщиками. Всего в тылу противника было высажено 34 876 солдат и офицеров, 568 артиллерийских орудий, 1926 единиц транспортных средств …Положение частей 1-й британской воздушно-десантной дивизии в целом продолжало ухудшаться. 19 сентября в течение дня англичане потеряли все средства радиосвязи и распылили свои силы, оставив некоторые подразделения без руководства и поддержки с воздуха. В Арнеме изолированные группы десантников вынуждены были вести ожесточенные уличные бои. Генерал Эркьюарт бездеятельно провел 36 часов, лежа под обстрелом на одном из низких городских чердаков. Действия британцев нельзя оценить иначе, как полный хаос. Основная стратегическая цель операции — открытие пути для вторжения в Германию через северо-запад страны — не была достигнута».

С началом СВО командованием ВС РФ также была предпринята попытка использования ВДВ по их прямому назначению для решения крупной оперативно-стратегической задачи, каковой стал молниеносный захват аэропорта Гостомель под Киевом. Десантники вполне справились со своей задачей и героически удерживали аэродром в ожидании подхода главных сил.

Однако в связи со Стамбульскими переговорами и последующим отводом российских войск из северных областей Украины, главные силы в Гостомель так и не прибыли и десант пришлось эвакуировать.

В дальнейшем, по мере нарастания интенсивности вооруженной борьбы и насыщения боевых порядков обеих сторон средствами ПВО, вероятность успешного прорыва вражеской обороны силами и средствами традиционного массированного воздушного десанта стала минимальной и риск неприемлемых потерь слишком большим.

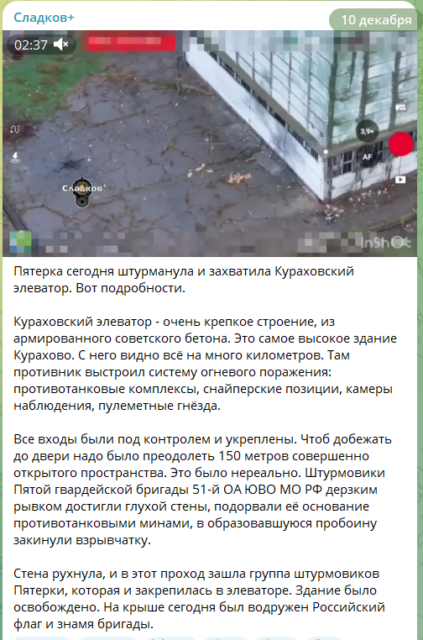

Части ВДВ без работы, естественно,не остались. Будучи по традиции одним из самых боеспособных родов войск, российская воздушная пехота сыграла далеко не последнюю роль на полях сражений СВО, в том числе и в качестве штурмовых войск, ставших особенно значимыми и успешными в ходе наступательных действий ВС РФ.

Однако действия штурмовых подразделений непосредственно на переднем крае имеют свою специфику. И для ведения боевых действий такого типа в составе ВС РФ имеются и другие силы, помимо крылатой пехоты.

Означает ли это, что ВДВ в условиях современно войны утратили свою уникальную функциональность и обречены раствориться в массе других войск? Полагаю, что такой вывод был бы слишком преждевременным. Особенно с учетом того, что нынешняя война характеризуется тем, что её инфраструктура со стороны противника разбросана на огромных пространствах и часто находится на большом удалении от линии фронта. И далеко не всегда отдельных ракетных ударов вполне достаточно для её надежной нейтрализации.

И тот факт, что ВДВ и в условиях СВО не изменили своему главному принципу «Никто кроме нас!» и продолжают с честью выполнять свой долг на полях сражений, вовсе не отменяет необходимости рассмотрения их роли в более общей и дальней перспективе. Ибо война, в том числе и нынешняя изменчива и многолика. И её нынешние акценты, через какое-то время могут смениться совершенно другими. Да и суворовский принцип «Удивил – победил!» нисколько не устарел.

В этом контексте особое внимание привлекают те возможности, которые открываются перед современными и будущими ВДВ в связи с бурным развитием беспилотной авиации, робототехнических систем искусственного интеллекта и тому прочих средств ведения автоматизированной войны. Над внедрением которых активно работает и противник.

С нашей стороны также ведутся инновационные разработки. Так, например, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) не так давно представила новую беспилотную транспортную систему внеаэродромного базирования с вертикальным взлётом и посадкой С-76. Её разработчик сообщил, что новый беспилотник сможет перевозить грузы массой до 300 кг, максимальная дальность полёта составляет 1000 км, максимальная высота полёта 4 км, максимальная скорость — 180 км/ч. Взлёт, полёт по маршруту и посадка БПЛА будут осуществляться автоматически, без участия оператора. А если точнее, то вмешательство оператора, при необходимости, не исключается. Что только увеличивает возможности машины.

В контексте будущего развития ВДВ, представляется перспективным использование С-76 для поддержки специальных операций, в частности, по снабжению диверсионных групп и партизанских отрядов за линией фронта. При этом большая дальность полета позволит ему обходить наиболее насыщенных средствами ПВО территорий противника. Такие «прорехи» существуют, их вполне достаточно и налаживание снабжения ДРГ без риска для пилотируемых транспортных самолетов и вертолетов, может существенно активизировать разведывательно-диверсионную деятельность борьбу на вражеских коммуникациях.

В перспективе стоит подумать и о более масштабном применении подобной беспилотной техники. Так, например, более крупная модификация С-76, которая рассматривается на перспективу, способная перебрасывать на большие расстояния боевые робототехнические комплексы, может быть использована для проведения массированных воздушных десантов в тылу противника. При этом, живую силу таких нестандартных десантов будет составлять немногочисленная ДРГ, в состав которой могут быть включены операторы таких комплексов, а техническую – сами доставленные по воздуху боевые роботы. Либо уже созданные, либо их адаптированные под десантные операции, меньшие по размеру аналоги.

Разумеется, осуществление почти безлюдных десантных операций наверняка потребует совершенствования их методики и усиления разведки возможностей ПВО противника на маршруте движения такого беспилотного десанта. Вплоть до заблаговременной «глубокой прополки» от средств противодействия противника всего маршрута движения.

Это позволит на втором, расширенном этапе такой операции, после создания первой роботизированной волной десанта необходимого исходного плацдарма, направить в район боевых действий, по уже проверенному безопасному маршруту, полноценный воздушный десант в составе необходимой для развития успеха группировки ВДВ.

В условиях боевых действий на европейском ТВД, такие десантные операции, в отдельных случаях, могут оказаться эффективным способом экстренной помощи нашим войскам, находящимся в отрыве от основных сил. В частности, это касается Оперативной группы российских войск в Приднестровье, которая уже прямо сейчас находится в полном окружении и сталкивается с угрозой вражеской атаки в любой момент.

После вторжения противника в Курскую область, что подтвердило готовность киевского режима к любой авантюре, эта угроза возросла еще больше.

В любом случае, активные действия воздушно-десантных войск в глубине территории противника являются необходимым, а в ряде случаев и незаменимым, компонентом современных наступательных операций в оперативно-стратегической глубине.

И нынешний опыт ограниченной военными и политическими рамками Специальной военной операции, в ходе которой такие глубинные удары пока не наносились еще и в силу их неполного военно-технического соответствия требованиям времени, в принципе, этому выводу нисколько не противоречит. Особенно с учетом возможностей, которые создает для совершенствования концепции воздушно-десантной операции современная роботизированная и беспилотная техника. Методы использования которой порой подсказывают даже вполне курьезные ситуации. Как, например, случившийся в Китае массовый падеж дронов в ходе подготовки беспилотного шоу. В случае необходимости этот случайный факт может стать основой технологии массированной бомбардировки района высадки десанта.

В любом случае следует исходить из того, что войны 21 века только начинаются. И вызовы, на которые в их ходе придется эффективно и по-новому отвечать, еще все впереди. А поскольку автоматизированные интеллектуальные решения и являются одним из самых мощных ответов на такие вызовы, к идее воздушных десантов с применением беспилотных транспортных самолетов и роботизированных боевых комплексов, стоит присмотреться внимательно. Тем более, что соответствующая материальная база уже на подходе.

Юрий Селиванов, специально для News Front